| Makalah Komisi - C - (#34) |

|

Bentuk - Bentuk Tutur Tak Langsung Dalam Bahasa Jawa: Abstrak

1. paribasan atau ungkapan, 2. tindak tutur tak langsung, 3. tindak tutur tak literal, 4. wangsalan, 5. parikan, dan 6. nglulu.

1. Menawi mekaten, Pak; kula takmriksani papanipun rumiyin. 2. A1: “Koran sing anyar neng ndi, Sung?” pitakone Bapak. "Koran yang baru di mana, Sung?” tanya ayah.” 3. “Wah, pas ra isa. Montore taknggo ngeterke anakku sekolah je.” 4. “Wah, piye ya. Montore taknggo ngeterke anakku sekolah je.”

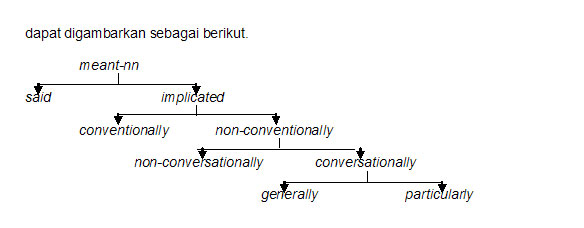

Menyesuaikan dengan cara pandang seperti baru dijelaskan, analisis pada kajian ini bersifat situasional. Dengan demikian, analisis mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya nonkebahasaan. Aspek-aspek itu, secara terperinci, meliputi butir-butir yang lazim disebut situasi tutur (lih. Wijana, 1996:10—13). Kajian ini memanfaatkan data yang diambil dari sumber lisan maupun tulis. Sumber lisan ialah tuturan yang terjadi di lingkungan penulis, termasuk tuturan penulis sejauh sudah diujikan ke penutur lain. Sumber tulis berupa majalah, novel, dan buku berbahasa Jawa, termasuk hasil-hasil penelitian yang relevan. Pada novel dan cerpen, data diambil dari bagian yang berupa dialog. 2. Macam Tuturan Tak Langsung dalam Bahasa Jawa Menurut Grice (1975; lih. juga Setiyanto dkk., 2002:6—8), dalam peristiwa komunikasi, maksud sebuah tuturan dapat diwujudkan dalam dua cara, yaitu “terlisankan” (said) dan “tersirat” (impicated). Penyampaian secara tersirat terperinci ke dalam empat cara, yaitu (1) “konvensional” (conventionally), (2) “(tak konvensional) noncakapan” ((non-conventionally) non-conversationally), (3) “(cakapan) lazim” ((conversationally) generally), dan (4) “((cakapan) khusus” ((conversationally) particularly). Dalam bentuk diagram, cara-cara pengungkapan itu dapat digambarkan sebagai berikut.

Peribahasa adalah satu ungkapan kebahasaan yang pendek, padat dan berisi pernyataan, pendapat, atau satu kebenaran umum (Triyono dkk., 1988:3). Pengertian peribahasa itu mencakup pengertian bentuk-bentuk yang dalam bahasa Jawa disebut saloka, bebasan, paribasan, pepindhan, sanepa, dan isbat. Sebagai ungkapan yang padat, peribahasa dalam bahasa Jawa mencerminkan pemahaman maupun sikap manusia Jawa terhadap lingkungannya dan apa pun yang terjadi di sekitarnya. Sebagai satu pegangan hidup, nilai-nilai itu lazimnya diungkapkan secara tidak langsung dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan.

(5) Kebentus ing tawang; kesandhung ing rata Pada contoh (5) sifat ketaklangsungan terjadi pada penggunaan tawang ‘langit dan rata ‘rata’ sebagai penyebab kebentus ‘terbentur’ dan kesandhung ‘tersandung’. Kalau tingginya langit dan ratanya jalan menyebabkan seseorang terbentur dan tersandung, hal itu menyiratkan adanya sesuatu yang di luar perhitungan, yang biasanya berupa hal remeh dan yang karenanya tidak diperhatikan.

(8) A: “Mas, sesuk aku latihan nyanyi tekan bengi je,” sambate adhiku Pada contoh (8) sifat ketaklangsungan terlihat pada penggunaan modus berita, tetapi dimaksudkan untuk memerintah. Adanya implikatur perintah, yaitu perintah agar A dijemput, dipahami oleh B. Pemahaman itu didasarkan pada pengetahuan bahwa anak perempuan yang bepergian sendiri pada jam-jam itu akan dinilai tidak pantas. Sebaliknya, untuk contoh (8) sifat ketaklangsungan terlihat pada penggunaan modus tanya yang dimaksudkan untuk memberi perintah. Adanya implikatur perintah itu, yaitu agar Bambang dan Yitno dijemput, dipahami oleh B. Pemahaman itu, di antaranya, disebabkan dengan disebutkannya waktu yang sudah hampir menunjuk pukul 8.

(10) A1: “Ya, jelas wareg. Wong wit esuk wis ngomba-ngombe.” Pada (10) sifat ketaklangsungan terlihat pada penyebutan ngomba-ngombe ‘berulang minum’ sebagai penyebab wareg ‘kenyang’. Padahal, seperti diketahui, penyebab kenyang ialah makan, bukan minum. Bahwa A sebetulnya lapar terbukti dengan kesediaannya untuk segera makan melalui tuturan Lawuhe ya wis mateng ta, Mbok ‘Lauknya juga sudah ada kan, Mbok?’.

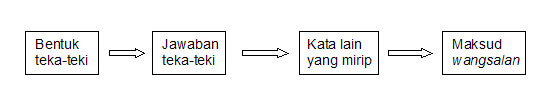

1. memahami jawaban teka-teki dan 2. mengasosiasikan jawaban dengan pengertian yang lain berdasarkan

Berdasarkan uraian itu, untuk dapat memahami maksud ungkapan, mitra tutur harus melakukan dua proses penyimpulan.

Dalam pemakaian, penggunaan wangsalan tidak selalu sederhana dan bersifat tunggal seperti contoh (12)—(14). Penggunaan itu kadang dalam bentuk kompleks: berpola tema-rema atau pengulangan pola tema-rema. Pada struktur tema-rema, unsur tema menggambarkan bentuk teka-teki, unsur rema menjelaskan maksud ungkapannya.

(15) Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso

Pada bentuk pengulangan pola tema-rema, wangsalan tersusun dari dua pola tema-rema. Pada pola pertama, unsur tema maupun rema berisi teka-teki. Pada pola kedua, unsur tema berupa “pengembangan” atas jawaban dari teka-teki tema pola pertama; unsur rema berupa pengembangan atas jawaban dari teka-teki rema pola pertama. Sebagai isi pola kedua, gabungan pengembangan atas dua jawaban itu berfungsi mengungkapkan makna ungkapan secara keseluruhan.

(18) Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra.carang wreksa àpang,

2.5 Bentuk Parikan

Contoh parikan dengan jumlah suku sama secara berselang dapat dilihat pada (24)-- (26) berikut. Berbeda dengan parikan yang selalu berjumlah suku sama, pada yang berjumlah suku tidak sama vokal akhir setiap penggalan selalu sama.

2.6 Bentuk Nglulu

(27) “Ya wis, kana mangkata! Ning, aku ra nanggung nek Bapak duka

Pada tiga contoh terakhir, makna perintah terlihat pada bentuk kana mangkata ‘sana berangkatlah’ (contoh (27)); njajana, kana royala ‘makan-makanlah, sana berboros-boroslah’ (contoh (28)); dan panganen! ... ndang entekna ‘makanlah! ... segera habiskan saja’ (contoh (29)).

(30) “Yem, kamar ngajeng punsapu riyin nggih.”‘

Tuturan (30) dirasa tidak mengenakkan karena pekerjaan membersih-bersihkan memang sudah merupakan tugas O2 sebagai pembantu. Penggunaan krama pada kasus itu justru akan dipahami ejekan karena tidak sesuai dengan citra “muka” seorang pembantu. Tuturan itu akan lebih mengena jika diwujudkan dalam bentuk ngoko seperti pada (31) atau dalam bentuk tutur tak langsung seperti pada (32).

(31) “Yem, kamar ngarep disapu dhisik ya!”‘

Berdasarkan contoh (30), berikut coba dikaji mengenai kemungkinan penggunaan enam bentuk tutur tak langsung sebagai bentuk lain dari kesantunan bahasa Jawa. Kajian ini memanfaatkan “parameter pragmatik” sebagai alat ukur. Pengukuran dilakukan dengan melihat terancam tidaknya “muka”, baik muka positif maupun muka negatif, peserta tutur jika pertuturan menggunakan bentuk tutur tak langsung (lih. Wijana, 1966 dan Nadar, 2009:32—50). Penentuan terancam tidaknya muka peserta tutur memanfaatkan pada parameter yang diajukan Brown dan Levinson (1987 dan lih. Nadar, 2009:33—35). Berdasarkan pengukuran itu dapat diajukan dugaan sebagai berikut.Pertama, penggunaan bentuk peribahasa, tindak tutur tak langsung, wangsalan, dan parikan. Penggunaan empat bentuk tutur tak langsung itu, secara umum, tidak bersifat mengancam muka negatif maupun muka positif lawan tutur. Hal itu disebabkan oleh sifat ketaklangsungannya. Adanya maksud seperti perintah atau tindak yang dapat mempermalukan lawan tutur, dengan penggunaan bentuk tak langsung, menjadi kabur. Hal itu terbukti dengan berbedanya rasa bahasa antara tuturan (a) dan (b) berikut. Tuturan (a) merupakan contoh yang tidak mengancam muka, sedangkan (b) merupakan contoh yang sifatnya mengancam muka.(31a) Bener kuwi, wajik klethik, gula jawa; luwih becik, sing prasaja.‘Betul itu, wajik kletik, gula jawa; lebih baik, bersahaja.’(31b) Bener kuwi, kowe ki prasaja wae.‘Betul itu, kamu itu bersahaja sajalah.’(32a) “Yen ngono, kowe ki kena diarani kebentus ing tawang, kesandhung ing rata.”‘”Jika begitu, kamu dapat disebut mendapat celaka karena sesuatu yang remeh.”’(32b) “Yen ngono, kowe ki kena diarani sembrono.”‘”Jika begitu, kamu dapat disebut ceroboh.”’Tuturan (31a) bermakna perintah. Namun, makna perintah itu terkaburkan karena disampaikan sebagai sebuah ketentuan sosial yang berlaku secara umum. Dengan demikian, pengungkapannya menjadi tidak bersifat mengancam muka negatif lawan tutur. Demikian juga dengan (32a). Contoh (32a) sebenarnya bermakna mempermalukan. Namun, karena pemahamannya tidak diperoleh secara serta merta, afeksinya pun menjadi terkaburkan. Dengan demikian, bentuk pengungkapan itu juga tidak bersifat mengancam muka positif mitra tutur.Berbeda dengan dua contoh tadi, contoh (31b) dan (32b) memang bersifat mengancam muka lawan tutur. Contoh (31b) mengancam muka negatif lawan tutur karena bermakna perintah. Contoh (32b) mengancam muka positif lawan tutur karena bermakna mempermalukan lawan tutur.Contoh tindak tutur tak langsung dan parikan, jika dibandingkan dengan bentuk tutur langsungnya, dapat dilihat pada data (33a/b) dan (34a/b) berikut.(33a) A: “Printerku neng ndi ya? Aku taknganggo dhilit.”B: “Lagi takjilih, Mas. Dhilit engkas takulihke.”‘A: “Printer saya di mana ya? Saya ingin menggunakan sebentar.”B: “Baru saya pinjam, Mas. Sebentar saya kembalikan.”(33b) A: “Printerku ndang diulihke! Aku taknganggo dhilit.”B: “Lagi takjilih, Mas. Dhilit engkas takulihke.”‘A: “Segera kembalikan printer saya! Saya ingin menggunakan sebentar.”B: “Baru saya pinjam, Mas. Sebentar saya kembalikan.”(34a) “Dadi bocah kuwi, yen dikandhani mbok aja njangan gori!”‘”Jadi anak itu, kalau dinasihati jangan berpura-pura tidak mendengar!”(34b) “Dadi bocah kuwi, yen dikandhani mbok aja mbudheg!”‘”Jadi anak itu, kalau dinasihati jangan berpura-pura tidak mendengar!”Meskipun secara umum penggunaan peribahasa, tindak tutur tak langsung, wangsalan, dan parikan bersifat tidak mengancam muka lawan tutur; pada beberapa kasus ditemukan hal sebaliknya. Adanya makna ancaman itu terasakan karen pilihan kata dan nilai emotifnya yang memang bertujuan untuk menyangatkan. Contoh untuk itu dapat dilihat pada (35) dan (36) berikut.(35) “Kerigna sakcindil abangmu! Ora bakal aku colong glanggang tinggal playu.”‘”Kerahkan seluruh sanak saudaramu! Tidak akan saya melarikan diri.”(36) “Heh, duwea tata krama. Elingana sapa sira, sapa ingsun!”‘”Heh, punyalah sopan santun. Ingatlah saya yang berkuasa, sedang kamu hanyalah orang biasa!”’ Secara kemaknaan tuturan (35) setidaknya bermakna tantangan. Oleh sebab itu, tuturan (35) bersifat mengancam muka negatif lawan tutur. Sebaliknya, contoh (36) secara kemaknaan bermakna penghinaan. Dengan demikian, tuturan (36) bersifat mengancam muka positif lawan tutur.Dugaan kedua berkenaan dengan penggunaan bentuk tak literal. Penggunaan bentuk ini ada pada tataran peralihan. Bersifat mengancam muka atau tidak, hal itu setidaknya sangat dipengaruhi oleh akrab tidaknya hubungan di antara peserta tutur. Dengan kata lain, sejauh digunakan di antara peserta tutur yang sudah akrab, penggunaannya bersifat tidak mengancam. Contoh penggunaan tuturan tak literal pada dua kelompok partisipan yang berkebalikan dapat dilihat pada (37a) dan (38b) berikut.(37a) A1: “Tok, peleme mateng-mateng lho!”B1: “Ben, nengke wae. Aja digetheli!”A2: “Nek ngono, takpeneke wae.”‘A1: “Tok, mangganya masak-masak!”B1: “Biarkan saja. Jangan diambili dengan tongkat!”A2: “Kalau begitu, saya panjat saja.”’(37b) A1: “Mas, peleme mateng-mateng lho!”B1: “Ben, nengke mawon, Pak. Ampun digetheli!”A2: “Apa aku kaya maling pelem, Mas?”‘A1: “Mas, mangganya masak-masak!”B1: “Biarkan saja. Jangan diambili dengan tongkat!”A2: “Apa saya seperti pencuri mangga, Mas?”’ Penggunaan tutur tak literal pada (37a), yaitu di antara peserta tutur yang sudah akrab, tidak menimbulkan salah paham. Oleh sebab itu, penggunaannya tidak bersifat mengancam muka. Sebaliknya, pada (37b), yaitu di antara peserta tutur yang belum akrab, penggunaannya menimbulkan salah paham. Kesalahpahaman tecermin melalui bentuk tuturan A2 yang mencerminkan ketersinggungan. Bagi A (yang tidak akrab dengan B), tuturan B1 dapat dipahami sebagai sebuah penghinaan. Oleh sebab itu, penggunaan seperti pada (37b) bersifat mengancam muka: muka negatif jika dipahami sebagai peringatan; muka positif jika dipahami sebagai penghinaan.

4. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

♦ Brown, P. dan Stephen Levinson. 1978. Universal in Language ♦ Brown, Gillian dan George Yule. 1983. Terj. I. Soetikno. 1996. Analisis ♦ Grice, H.P. 1975. ”Logic and Conversation”. Dalam Syntax and ♦ Gunarwan, Asim. 2003. “Realisasi Tindak Tutur Pengancam Muka di ♦ Levinson, Stephen J. 1983. Pragmatics. London: Cambridge University ♦ Leech, G.N. 1983. Principles of Pragmatics. New York: Longman. ♦ Magniz-Suseno, franz. 1984. Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafat ♦ Nadar, F.X. 2009. Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: ♦ Padmosoekotjo, S. 1960. Ngengrengan Kasusastran Djawa. Jilid I dan II. |